Поддержите создание крупнейшего раздела на «Онко Вики» — об опухолях головы и шеи

ПоддержатьКлассификация опухолей слюнных желез

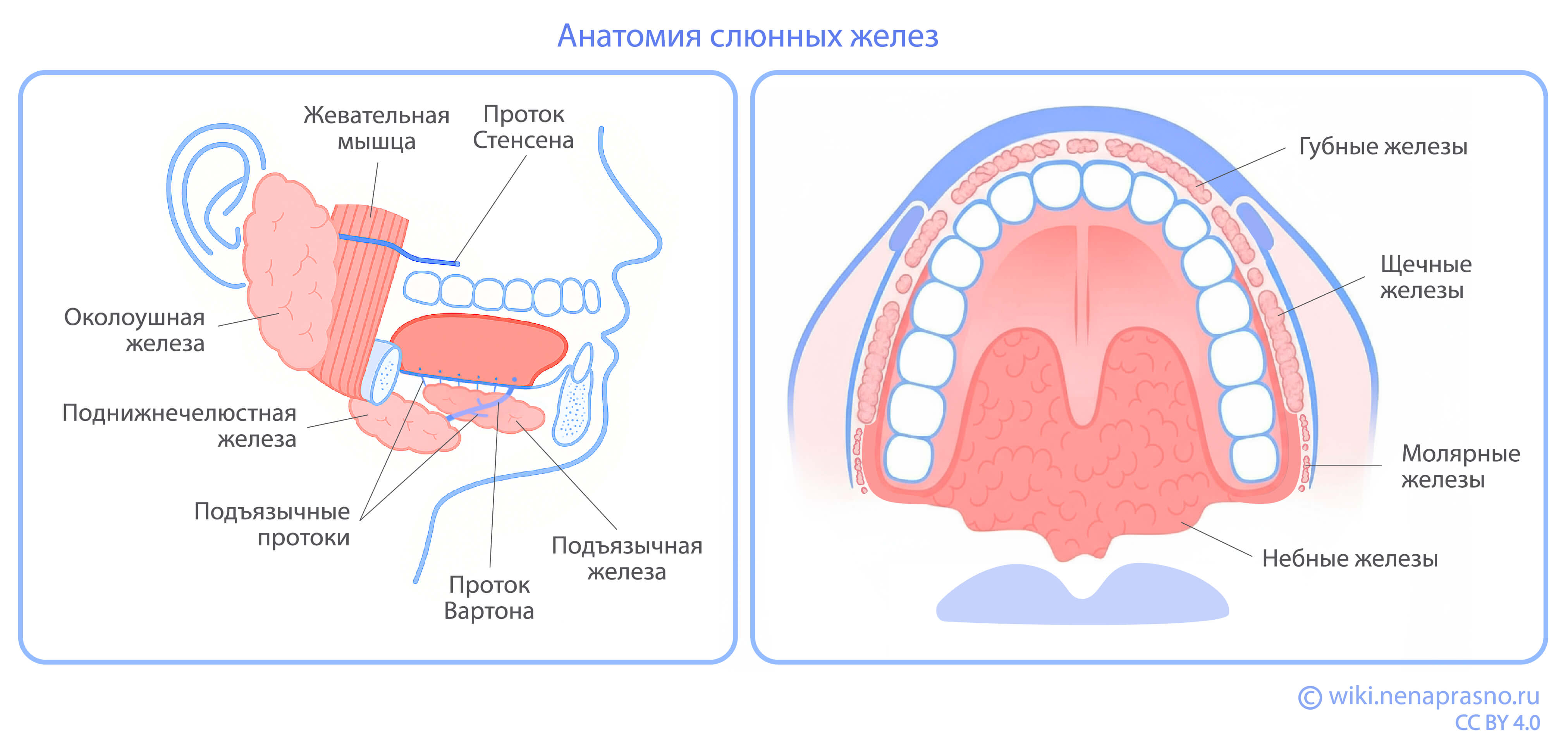

Анатомия слюнных желез

Слюнные железы — это органы, которые вырабатывают слюну и выделяют ее в ротовую полость через специальные протоки.

Слюнные железы делятся на две группы.

1. Крупные слюнные железы:

-

околоушные — самые большие, они расположены за челюстью возле ушей, их проток открывается у верхних коренных зубов;

-

подчелюстные находятся под нижней челюстью, а их проток — под языком;

-

подъязычные — самые маленькие, расположены под слизистой дна рта. Мелкие слюнные железы: несколько сотен мелких желез, которые расположены во рту и глотке, а в некоторых случаях могут находиться в толще лицевых и собственных мышц языка. Такие же железы присутствуют в верхних и нижних дыхательных путях и в придаточных пазухах носа.

Под микроскопом видно, что слюнные железы имеют древовидное строение с мешочками из клеток на концах ответвлений — их называют ацинусами. Концевые ацинусы состоят из белковых и слизистых клеток, которые производят компоненты слюны.

Разные слюнные железы отличаются друг от друга составом клеток, из которых образуются ацинусы. Околоушная железа представлена преимущественно белковыми клетками, тогда как подчелюстная и подъязычная сочетают в себе белковые и слизистые. Малые слюнные железы состоят исключительно из слизистых клеток.

Ацинусы и протоки окружены миоэпителиальными клетками, которые сокращаются при нервной стимуляции и способствуют выделению слюны.

Кроме того, в структуре слюнных желез есть и другие, “поддерживающие” компоненты, среди которых: соединительная ткань, нервы, сосуды, иммунные клетки, жировая и мышечная ткань.

Новообразования могут развиваться из любых перечисленных клеток и тканей.

Классификация гистологических форм опухолей

Опухоли слюнных желез — это большая разнообразная группа форм заболевания. В актуальном пятом издании классификации опухолей слюнных желез Всемирной организации здравоохранения эта группа насчитывает 63 видов новообразований, среди которых 21 — это злокачественные опухоли, и 15 — доброкачественные новообразования, которые характерны исключительно для этой локализации.

Остановимся на самых распространенных из них.

Доброкачественные опухоли слюнных желез

Плеоморфная аденома

Самая распространенная опухоль слюнных желез, она составляет 50-70% всех опухолей этих органов. Это доброкачественное новообразование, которое чаще всего развивается в околоушной железе — в 85% случаев.

Плеоморфная аденома состоит из железистых и миоэпителиальных клеток, которые расположены в желатиноподобной основе. Это новообразование поддается полному удалению. В 2,9-6,7% случаев оно может возникнуть снова — чаще всего по причине неполного удаления опухоли.

Описан феномен трансформации плеоморфной аденомы в злокачественную опухоль: из общего количества случаев 3% приводят к рецидиву в течение 12,5 лет наблюдения. 6% из этих рецидивов демонстрируют злокачественные изменения. Это говорит о достаточно низком риске трансформации.

Базальноклеточная аденома

Вторая по распространенности доброкачественная опухоль — 5-20% от всех случаев опухолей слюнных желез. Базальноклеточная аденома состоит из особых онкоцитарных клеток (в микроскопе они выглядят крупными, вздутыми, с зернистым содержимым), окруженными тканью с огромным количеством иммунных клеток. Такая опухоль затрагивает исключительно околоушную слюнную железу.

У этого заболевания благоприятный прогноз. Риск развития рецидива существует лишь при неполном удалении новообразования. Известны всего несколько единичных случаев злокачественного перерождения базальноклеточной аденомы.

Злокачественные опухоли слюнных желез

Мукоэпидермоидная аденокарцинома

Самая распространенная злокачественная опухоль слюнных желез, ее доля составляет 30-35% случаев. Встречается и в крупных (чаще), и в мелких слюнных железах.

Под микроскопом это новообразование похоже на "слоёный пирог" из трёх типов клеток: слизистых, кожеподобных и промежуточных. Вместе они напоминают мозаику из островков клеток, окруженных слизью.

Мукоэпидермоидная аденокарцинома имеет отличный прогноз: 5-летняя выживаемость составляет примерно 98,8% при опухолях низкой степени злокачественности, и 97,4% — при опухолях средней степени злокачественности. 5-летняя выживаемость при опухолях высокой степени злокачественности составляет около 67%.

Аденокистозная аденокарцинома

Злокачественная опухоль, на которую приходится 15-25% всех новообразований слюнных желез. Она поражает как малые, так и крупные слюнные железы. Аденокистозная аденокарцинома состоит из протоковых и миоэпителиальных клеток.

Эта форма характеризуется длительным клиническим течением: у 33% пациентов заболевание долгое время протекает бессимптомно (обычно это зависит от расположения и размера опухоли). Часто могут возникать местные рецидивы.

Общая выживаемость в течение 5 лет составляет 55-89%. Выживаемость в течение 15 или 20 лет крайне низкая и составляет от 20 до 40%.

Ациноклеточная аденокарцинома

Злокачественная опухоль, на которую приходятся 6-8% новообразований слюнных желез. Она развивается преимущественно в околоушной железе и происходит из белковых железистых клеток. Сама опухоль состоит из крупных светлых зернистых клеток, которые формируют разные структуры, определяющие разнообразие архитектурного строения новообразования.

Средние показатели 5- и 10-летней выживаемости составляют приблизительно 95-97,15% и 83-93,81% соответственно. Частота местных рецидивов составляет приблизительно 35% и 80% для этих двух периодов наблюдения. Метастазы в лимфатические узлы встречаются примерно в 10% случаев обычных и 50% случаев высокозлокачественных опухолей.

Карцинома из плеоморфной аденомы

Злокачественная опухоль, которая возникает из первичной или рецидивирующей плеоморфной аденомы железистого или миоэпителиального происхождения. Это новообразование затрагивает околоушную железу — в 77% случаев, либо подчелюстную железу — в 18% случаев. В ней одновременно содержится и доброкачественный, и злокачественный компоненты.

Большинство подобных опухолей агрессивны, с высокой вероятностью местных и отдаленных рецидивов — до 70% случаев заболевания. 5-летняя выживаемость составляет от 25 до 75%.

Гистологическая градация аденокарцином слюнных желез

После операции по удалению новообразования проводится морфологическое исследование тканей опухоли. Его результатом будет гистологическое заключение, важной частью которого является гистологическая градация — оценка степени злокачественности опухоли. Эта оценка является независимым прогностическим фактором и играет важную роль в планировании терапии.

Однако в отношении слюнных желез этот пункт не всегда обязателен, потому что степень злокачественности большинства опухолей в этой зоне определяется по особенностям их строения и природы происхождения.

Поэтому системы гистологической градации применяют лишь для:

-

аденокистозной карциномы,

-

мукоэпидермоидной карциномы,

-

аденокарциномы без дополнительного уточнения (NOS).

Прогноз для этих видов опухолей зависит от степени дифференцированности: в какой мере клетки опухоли похожи на здоровую ткань, из которой она развилась.

Для опухолей слюнных желез характерен феномен высокозлокачественной трансформации (High-grade transformation, HGT). Это сложный процесс, в ходе которого опухоль приобретает все более злокачественные признаки, что влияет на скорость ее роста и распространения. При этом ткань опухоли становится все менее похожей на ту, из которой она произошла.

Опухоли с наличием высокозлокачественной трансформации характеризуются быстрым ростом, ранним формированием метастазов, устойчивостью к стандартной терапии, ухудшением прогноза выживаемости.

Другие факторы прогноза при аденокарциномах слюнных желез

После хирургического лечения удаленный фрагмент слюнной железы или вся железа целиком тщательно исследуются для поиска оставшихся по краю резекции опухолевых клеток. В случае их обнаружения (позитивный край резекции) операция не считается радикальной. Это повышает риск местного рецидива и дальнейшего распространения опухоли.

Присутствие признаков лимфоваскулярной инвазии (распространения опухолевых клеток по кровеносным и лимфатическим сосудам) и периневральной инвазии (прорастания опухоли в структуры нервов) также оказывают значимое влияние на прогноз при опухолях слюнных желез. Эти факторы должны быть отражены в гистологическом заключении.

Биомаркеры и их значение в лечении

Выбор метода лечения злокачественных опухолей слюнных желез зависит от множества факторов, среди которых: распространенность процесса, гистологический вариант опухоли и степень ее дифференцированности (отличия клеток от нормальных).

Если новообразование не выходит за пределы органа, и нет противопоказаний к хирургическому лечению, наилучшим способом будет удаление пораженной железы с последующим ее гистологическим исследованием.

Если опухоль агрессивно развивается, на разных этапах лечения может быть также назначено медикаментозное лечение. Для выбора его тактики может потребоваться определение ряда биомаркеров. В зависимости от их показателей будет назначена таргетная или иммунотерапия.

Какие биомаркеры исследуют и в каких случаях?

Рецепторы/белки, определяемые иммуногистохимическим методом:

-

HER2/neu в опухолевых клетках — имеет прогностическое и терапевтическое значение, проявляется в 15-30% протоковых карцином; определяется при метастатическом процессе или обширном нерезектабельном местном рецидиве;

-

андрогеновые рецепторы (AR) — статус этого биомаркера влияет на выбор терапии; проявляется в 50% случаев протоковой карциномы; определяется при метастатической форме опухолей слюнных желез;

-

PD-L1 — влияет на ответ опухоли на иммунотерапию: этот маркер анализируют в случаях высоко злокачественных солидных опухолей;

-

р53 — мутированная форма экспрессии этого маркера предсказывает устойчивость к терапии;

-

ki-67 — этот биомаркер дает представление о степени агрессивности опухоли.

Генетические перестройки (слившиеся гены):

-

NTRK — по нему можно предсказать ответ на ингибиторы TRK в случаях секреторной аденокарциномы слюнной железы, а также при других опухолях желез с признаками высокой степени злокачественности, при наличии отдаленных метастазов и отсутствии ответа на другие методы терапии;

-

MYB-NFIB (t(6;9)) — позволяет определить прогноз в случаях аденокистозной карциномы слюнной железы;

-

CRTC1-MAML2 (t(11;19)) — маркер, по которому можно составить прогноз в случаях мукоэпидермоидной карциномы низкой степени злокачественности.

Выводы

-

Выделяют мелкие и крупные слюнные железы, состоящие из разных типов клеток. Злокачественные опухоли слюнных желез — обширная группа опухолей, различающаяся по гистологическому строению в зависимости от того, из какого типа клеток они развиваются.

-

Помимо гистологического типа опухоли, на прогноз течения заболевания влияют: градация опухоли, наличие зон с высокозлокачественной трансформацией, присутствие признаков лимфоваскулярной, периневральной инвазии и статус краев резекции после удаления новообразования.

-

В ряде случаев в ходе лечения принимают решение о назначении медикаментозной терапии, выбор которой зависит от гистологического типа опухоли, степени распространенности процесса, результата анализа биомаркеров. Биомаркеры также помогают прогнозировать реакцию опухоли на выбранную терапию.

Что еще почитать?

- Больше про биомаркеры карцином слюнных желез с в эру молекулярного анализа (на английском языке)

Обратитесь к врачу

Наши статьи написаны с учетом принципов доказательной медицины. При подготовке материалов мы обращаемся за консультациями к практикующим врачам и ссылаемся на авторитетные источники. Однако все наши тексты носят рекомендательный характер и не заменяют визит к специалисту.